As opiniões contidas nesta coluna não refletem necessariamente a opinião do Irecê Notícias. Os conteúdos apresentados na seção de Opinião são pessoais e podem abordar uma variedade de pontos de vista.

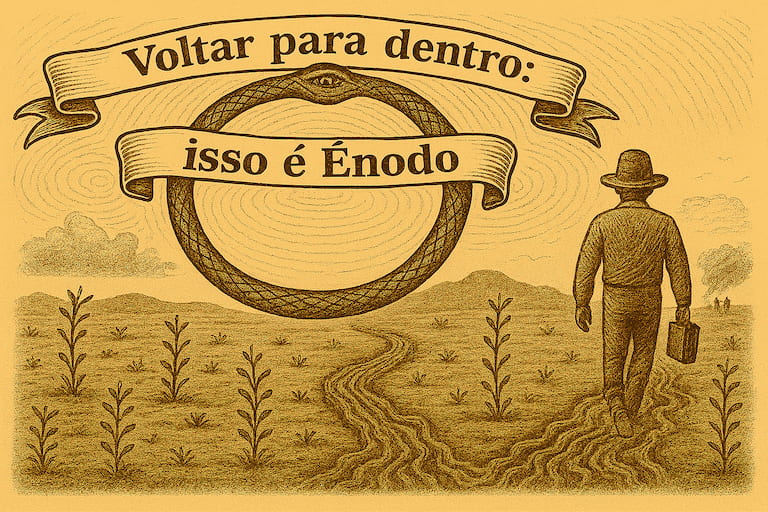

Para iniciar, devo esclarecer que a forma correta de escrever "antítese" não contém hífen. A escolha utilizada aqui neste texto visa alterar a sonoridade com que a palavra é dita e, com isso, influenciar seu entendimento. Em vez de sílaba tônica no "tí", de "antítese", pontuamos a tônica na sílaba "té", de "anti-tese". Confio que essa alteração ressalte as qualidades filosóficas do termo, que, escrita assim, evidencia o fato de que estou fazendo uma tese contrária à que vigora no status quo. Para ser mais preciso, farei uma proposição que parte do mesmo ponto, mas se expande bilateralmente para findar em si – como num campo eletromagnético.

Feito o preâmbulo para que acusações gramaticais e linguísticas não recaiam sobre minha pobre cabeça, podemos começar a elaborar de fato. O êxodo a que me refiro certamente é o definido como rural, que acometeu (e ainda acomete) boa parte dos sertões brasileiros.

Acho graça no fato de o nordestino ter essa leve congruência com a história bíblica, na qual um povo, fugindo da escravidão, evade de seu território em busca da terra prometida. Falamos aí dos Hebreus, mas poderíamos facilmente falar dos retirantes.

É inegável as ramificações que decorrem dos êxodos rurais vividos por nossos antepassados. Famílias, sociedades e povos inteiros migraram em decorrência de mudanças climáticas ou qualquer outra alteração no ambiente imediato de sobrevivência, forçando-os a uma jornada hercúlea e ingrata, que nunca reservava a certeza da paz. Mas não seria desse movimento que surge até mesmo o próprio Homo sapiens? Pois é, processos migratórios sempre fizeram parte da humanidade e também sempre foram marcantes.

No nosso caso, o êxodo está atrelado à seca e à saída do contexto rural para o urbano. As implicações desse processo são várias: para o povo que parte, para o povo que fica e para o povo que recebe. Comentamos anteriormente, por exemplo, sobre o complexo de vira-lata, mas quero abordar mais reverberações desse fato. A história nos conta que o movimento migratório em massa do sertão nordestino para centros urbanos, principalmente do Sudeste e litoral, ocorreu com mais força a partir do século XX, intensificando-se entre os anos 1950 e 1980, mas também teve registros anteriores, como na seca de 1915. O motivo central foi a seca prolongada, que comprometia a agricultura de subsistência e tornava inviável a permanência em diversas regiões. Neste contexto, passamos a ser reconhecidos como retirantes.

Mas a seca, por si só, não explica o êxodo. Durante o governo Vargas e nos anos seguintes, o Brasil passou por uma industrialização acelerada, que acentuou ainda mais a desigualdade entre as regiões. Assim, mesmo em períodos chuvosos, a ausência de investimentos no interior e a modernização agrícola impulsionaram a migração.

A partir dos anos 1960, o êxodo rural se tornou ainda mais expressivo devido às políticas de desenvolvimento voltadas para o Sudeste do país, como a construção de Brasília e a expansão da indústria paulista. Os sertanejos buscavam trabalho nas fábricas, no setor de serviços ou nas grandes obras, como a construção civil e a pavimentação de estradas. No interior, esse movimento sequer parece ter pausa, já que, mesmo contemporaneamente, nossos jovens continuam a migrar em busca, por exemplo, do ensino superior, apesar da redução desse fluxo em decorrência do crescimento da oferta pelo setor privado.

Submetidos a trabalhos de "segunda linha", os retirantes ficaram marcados no imaginário popular como miseráveis fadados – quase que geneticamente – à subserviência. Isso, claro, foi fortemente reforçado pela indústria cultural, seja em fotos, matérias jornalísticas, filmes, séries e, sobretudo, novelas.

Isto é o que está posto. Partimos desse ponto, mas quero lançar, novamente, reflexões acerca do agora.

Foto: Reprodução/Rede Globo

Durante a pandemia e após seu auge, percebi um movimento contrário se desenrolar na cidade. Diante da incerteza, do pânico e dos desafios impostos pela COVID-19, muitos retornaram às suas cidades de origem assim que foi possível, seja por desejo próprio ou necessidade de sobrevivência. Assim, muitos acabaram por ficar. Sou exemplo disso.

Estudar esse movimento é fundamental, pois ele desafia diretamente o discurso dominante do Sudeste e do litoral. Desse novo ponto de vista, os sertões podem também ser motivo de retorno, estadia e morada. A partir da crise pandêmica, reintroduzimos uma vasta gama de pessoas importantes para o crescimento da terra. "No Irecê, em se plantando, tudo dá", diz meu avô. Mas perceba que é "em se plantando", portanto, tem que haver quem plante, quem cuide e quem colha. Tem que haver, inclusive, a renovação dos agentes desses processos.

Note como o êxodo rural não nos tirou apenas o trabalho braçal, a que muito dou valor e deixo aqui registrado todo o meu respeito, mas também as intelectualidades que poderiam nos edificar. Digo mais: muitos que têm no suor o reflexo do seu "ganha-pão" poderiam muito bem ser extremamente prodigiosos noutras áreas.

No processo de bestialização que um povo acomete sobre outro que ele julga menos civilizado, todos vão para o mesmo balaio. Vira tudo "paraíba". Ou baiano, a depender da região. Nega-se, nesse caminho, toda uma diversidade cultural e étnica riquíssima. Esse fator não é novo e acometeu outros povos como os maias e incas.

Veja bem, o imperialismo sistêmico é tão poderoso que sequer há um atônito bem estabelecido para a palavra êxodo. Não devemos ignorar essa carência linguística, pois sendo a linguagem o meio pelo qual interpretamos os pensamentos e a vida, não haver via contrária ao êxodo é, automaticamente, impossibilitar que o contrário exista. Por isso, defendo um movimento de retomada. Devemos reaver para nós tudo o que nos foi roubado, fazer a via negativa, dar a volta e findar em nós mesmos. Bastar-nos, ao invés de bastardos no próprio país (ou estado). E dar nomes aos bois.

Ora, se êxodo, etimologicamente, advém do grego e é a junção de “ex” (fora) e “hodós” (caminho), por quê não criar “ênodo”? Fusão do prefixo “en” (dentro ou interior) e “hódos” (caminho). Esse pensamento é apenas uma proposição e não está pronto, portanto, é feito para ser discutido, contraposto, revisado e ampliado. Linguistas mundo afora: ajudem-me!

Nosso ouro, nosso couro, nossa pele e nossa gente devem ficar aqui, plantar nesta terra e colher os frutos do próprio esforço, repartindo-os entre seus pares. Isso jamais significa que não podemos sair e também plantar e colher noutros territórios, jamais, estou apenas contrapondo o pensamento de que só o êxodo é possível. É assim que espero construir o caminho para um interior que exterioriza sua grandeza, que, de tão nutrido de si, acaba por nutrir o mundo.

Eu sei, sou demasiado sonhador e, por vezes, pareço dizer coisas tão distantes que sequer parecem possíveis. Mas elas estão apenas distantes, mesmo que muito, e esse é justamente o meu papel: sonhar. Nosso povo precisa poder sonhar.

Assim sendo, em vias de finalizar, dedico este texto à posteriori.

Quero falar com os que virão depois de mim, quero enaltecer os que aqui estavam quando aqui cheguei e brindar os que já haviam partido. Quero instaurar um inquérito sagrado para descobrir aquilo que está encoberto: as raízes e naturezas do meu povo.

Espero ser bastião dessa peleja, fincando a bandeira no mais longínquo âmago dessa mata branca, para que outrem possa seguir dali. E, se ainda assim eu nada for, que tenha eu, pelo menos, contribuído com uma causa nobre.

Voltar para dentro: isso é ênodo.